“मैं जीवन भर यह अनुसंधान करता रहा हूँ कि किस प्रकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मों की परंपरा और उनके विकास के परिणामों का सार जुटाया जाये जिससे फ़िल्म हमारे देश के बिंबों को, ध्वनियों को, पेचीदा मसलों को इस तरह अभिव्यक्ति दे कि वे सर्वग्राह्य बन जाएँ।” ऐसा माननेवाले ऋत्विक घटक के 100 वें जन्मदिन पर जवरीमल्ल पारख का विशेष लेख :

ऋत्विक घटक का जन्म 04 नवंबर 1925 को अविभाजित भारत के बंगाल के ढाका शहर में सौ साल पहले हुआ था। 2025 उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। 06 फरवरी 1976 को सिर्फ 50 वर्ष की आयु में उनका कोलकाता शहर में देहावसान हो गया था। वे अभिनेता, पटकथाकार और निर्देशक भी थे। रंगमंच और सिनेमा, दोनों में वे सक्रिय रहे। उन्होंने अपने 25 वर्ष की सक्रियता में केवल 8 फीचर फिल्में बनायीं जिनकी पटकथा उन्होंने लिखी थी और निर्देशन भी किया था। उनके अलावा उन्होंने सात बांग्ला और हिन्दी फ़िल्मों की पटकथाएं भी लिखीं। पहली फ़िल्म नागरिक थी जो 1952 में बनी थी लेकिन जो उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1977 में रिलीज हुई थी। उन्होंने छः फ़िल्मों में अभिनय भी किया था जिनमें से तीन सुवर्णलेखा, तिताश एकति नदीर नाम और जुकती तक्को आर गप्पो उनके निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्में हैं और दो हिन्दी फिल्में मुसाफिर और मधुमती है। मुसाफिर का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था और मधुमती का बिमल रॉय ने। ऋत्विक घटक ने 13 लघु फिल्में और वृतचित्र भी बनाये थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान और लेनिन पर बने वृतचित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। इन सबको मिलाकर देखें तो ऋत्विक घटक ने काफी काम किया था। उन्होंने थोड़े समय के लिए फ़िल्म एण्ड टेलिविज़न संस्थान में अध्यापक के रूप में भी काम किया था।

ऋत्विक घटक पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव था। वे भारतीय जन नाट्य मंच (इप्टा) से जुड़े रहे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सांस्कृतिक नीति क्या होनी चाहिए इस पर 1955 में एक दस्तावेज तैयार किया था और उसपर गहन विचार-विमर्श के लिए पार्टी को सौंपा भी था। लेकिन अफसोस यह कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में वह कागजों के नीचे दबा रह गया। 38 साल बाद वह दस्तावेज कागजों के बीच में से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को प्राप्त हुआ और उसे ‘ऋत्विक घटक स्मृति न्यास’ ने प्रकाशित किया। इस दस्तावेज पर टिप्पणी करते हुए कवि, कथाकार और फ़िल्म समीक्षक विनोद दास ने लिखा है, “सांस्कृतिक नीति और नाट्य कर्म से संबंधित ऐसा सुव्यवस्थित, सुविचारित और सुचिन्तित दस्तावेज ऋत्विक घटक से पहले शायद ही किसी ने हमारे यहाँ तैयार किया हो” (भारतीय सिनेमा का अंतःकरण, पृष्ठ 39)। विनोद दास के शब्दों में, “ऋत्विक घटक भारतीय सिनेमा के उन इने-गिने फ़िल्मकारों में हैं जिन्होंने अपनी फ़िल्मों में नए सौन्दर्य और जीवन-मूल्यों को परिभाषित करने की कोशिश की है। भारतीय सिनेमा को एक गंभीर किस्म की शास्त्रीयता, गरिमा और अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने के लिए जिस तरह सत्यजित का योगदान अविस्मरणीय है, उसी प्रकार ऋत्विक घटक को नए फ़िल्म-मूल्यों और विचार-दृष्टि के लिए विस्मृत करना कठिन है। दरअसल ऋत्विक घटक पहले सचेत, जागरूक, राजनीतिक दृष्टि सम्पन्न भारतीय फिल्मकार हैं” (वही, पृष्ठ 35)।

फ़िल्म और कला चिंतक

आज से 44 साल पहले 1981 में प्रसिद्ध नाट्यकर्मी और ऐक्टिविस्ट सफ़दर हाशमी ने ऋत्विक घटक की फ़िल्मों का पुनरवालोकन का आयोजन किया था, उस अवसर पर एक छोटी पुस्तिका ‘ऋत्विक घटक : रेट्रस्पेक्टिव’ के नाम से भी प्रकाशित की गई थी जिसमें ऋत्विक घटक के कुछ निम्बन्ध भी संकलित थे। इस पुस्तिका में दिनमान के पत्रकार और सिनेमा के गंभीर अध्येता नेत्रसिंह रावत द्वारा लिया गया साक्षात्कार और फिल्मकार कुमार शहानी का एक छोटा आलेख भी शामिल था। अंत में घटक की सभी फीचर फ़िल्मों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया था। ऋत्विक घटक ने सिनेमा, कला और संस्कृति पर जो भी लिखा है उससे स्पष्ट है कि वे केवल फ़िल्मकार ही नहीं थे, फ़िल्म चिंतक या कहना चाहिए कि कला चिंतक भी थे। भारतीय काव्य परंपरा में से रस का उदाहरण लेते हुए वे कला संबंधी अपनी अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं जो आज भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। वे कहते हैं,

“सभी कलाओं में रस भिन्न-भिन्न स्तरों पर अभिव्यक्त होता है, जो दर्शक या ग्रहणकर्ता की अनुभूति पर निर्भर करता है। मनुष्य उतना ही रस अनुभव कर पाता है, जितनी उसमें उसे आत्मसात करने की क्षमता होती है।”

फिल्मों का उदाहरण देते हुए वे अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं,

“उदाहरण के लिए फ़िल्मों को ही लीजिए। सबसे सामान्य स्तर पर वे हँसी और आँसुओं, जीवन के सुख-दुःख की कहानी प्रस्तुत करती हैं। जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, तो उनमें राजनीतिक और सामाजिक अर्थ छिपे दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ने पर कलाकार की दर्शनिकता और चेतना से निर्धारित दिशा दिखाई देने लगती है। लेकिन यदि कोई इससे भी अधिक गहराई में उतरता है, तो वह उस अनुभव तक पहुँचता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता — उस अज्ञात, शायद अगम्य सत्य की देहली तक।”

वे यह भी कहते हैं कि

“हर व्यक्ति के लिए रस का आस्वादन इन सभी भिन्न-भिन्न स्तरों पर संभव नहीं होता; और ऐसा होने की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति उसी स्तर पर संतोष पाता है जिस स्तर पर वह स्वयं स्थित होता है।परंतु महान कला का सत्य यही है कि वह इन सभी स्तरों को स्पर्श करती है, और यही सभी महान कलाओं की मूलभूत पूर्वशर्त होती है।”

ऋत्विक घटक के अनुसार, “कला की संपूर्ण प्रक्रिया बहुत हद तक धार्मिक अनुष्ठानों से मिलती-जुलती है। प्रारंभिक स्तर पर यह देवताओं के साथ सांसारिक लेन-देन का प्रश्न है। लेकिन एक गहरे स्तर पर यही क्रिया आध्यात्मिक या पारलौकिक रूप धारण कर लेती है। तुलनात्मक पौराणिक अध्ययन इस जटिल प्रक्रिया के स्वभाव को समझने में हमारी बहुत सहायता कर सकता है। यह बात केवल फ़िल्मों पर ही नहीं, बल्कि सभी युगों की सभी कलाओं पर समान रूप से लागू होती है। तुलनात्मक पौराणिक अध्ययन कला-संवेदन के उन मौलिक सिद्धांतों को उद्घाटित करता है जिन्हें नव-मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों और अनुसंधानों में भी प्रतिपादित किया गया है। उदाहरण के लिए, आद्यरूपों (archetypes) की धारणा को लें। सामाजिक सामूहिक अवचेतना मनुष्य के पूर्ण विकसित होने के पहले से ही विद्यमान थी। मानवता की सभी गहनतम भावनाएँ इसी से उत्पन्न होती हैं, और कुछ आद्यरूप मनुष्य की विभिन्न परिस्थितियों में होने वाली प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मनुष्य की अधिकांश सहज प्रतिक्रियाओं का मूल आधार इसी सामूहिक अवचेतन में निहित है। ये आद्यरूप बिंबों के माध्यम से प्रतीकों के रूप में प्रकट होते हैं।” ऋत्विक घटक आगे कहते हैं, “किसी भी समाज में प्रचलित मूल्य-निर्णयों (value judgements) को इन पौराणिक मूल्यों की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ पॉलिनेशियाई द्वीपों के निवासियों के बीच सुअर (pig) का उपयोग विनिमय (barter) के रूप में किया जाता है। इसका कारण यह है कि उनकी सभी पौराणिक कथाओं में सुअर को सबसे पवित्र प्राणी माना गया है। उनके पौराणिक कारण-परिणाम संबंधों के अनुसार, सुअर पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रतीक है — और उनके लिए चंद्रमा उनके अस्तित्व का मूल आधार है।”

ऋत्विक घटक कहते हैं कि “यह बात सुनने में भले ही बेतुकी लगे, लेकिन वास्तव में यह इतनी हास्यास्पद नहीं है। क्या सोना सूअर से अधिक कीमती है? सोना धातु के रूप में विशेष उपयोगी नहीं है; यह केवल टिकाऊ है। परंतु अन्य धातुएँ भी हैं जो अधिक टिकाऊ और आसानी से उपलब्ध हैं। यूरोपीय और एशियाई सभ्यताओं में सोने को जो विशेष महत्व दिया गया है, उसका कारण यह है कि मिथकों में सोना पृथ्वी पर सूर्य का प्रतीक माना गया है। और सूर्य ही सभ्यता का जीवन-बल है। अपने तर्क को और आगे बढ़ते हुए घटक कहते हैं, “मिथक — और इसलिए सभ्यता भी — एक काव्यात्मक, अतिप्राकृतिक कल्पना है, जो अन्य सभी कविताओं की तरह गहराई से उत्पन्न होती है, परंतु जिसे विभिन्न स्तरों पर समझा जा सकता है। सबसे सतही बुद्धि वाले लोग उसमें केवल स्थानीय दृश्य देखते हैं; जबकि सबसे गहन विचार वाले उसमें शून्यता का अग्रभाग देखते हैं। मिथक यह भी दर्शाता है कि मानव इतिहास में चेतना के दो स्तरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा है — एक है ऐक्टिविस्ट लोगों की चेतना, और दूसरी है विचारशील लोगों की चेतना। ये विचारशील लोग ही कवि, कलाकार, चिकित्सक, ऋषि और दूरद्रष्टा होते हैं। ये दोनों प्रकार की मानसिकताएँ एक-दूसरे की पूरक हैं — दृढ़चित्त व्यक्ति जड़ प्रतिक्रियावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कोमलचित्त व्यक्ति जीवंत प्रगतिशील प्रेरणा का; क्रमशः स्थानीय और कालिक से जुड़ाव, तथा शाश्वत और सार्वभौमिक की ओर आकांक्षा। मानव इतिहास में इन दोनों ने आरंभ से ही एक-दूसरे का सामना किया है, और इस संवाद का परिणाम रहा है प्रगति — एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीमित से असीम, सरल से जटिल संगठन की ओर बढ़ते हुए मनुष्य ने उस कलात्मक प्रतिमान को प्राप्त किया है जिसे हम समय में खिलती हुई सभ्यता कहते हैं।”

ऋत्विक घटक कोमलचित्त व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, “कोमलचित्त व्यक्ति अधीर होते हैं, और उनके समक्ष आद्यरूप विवेक के रूप में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित आद्यरूप को लीजिए— कला का जो सबसे प्राचीन उदाहरण हमें मिलता है, वह पाषाण युग का है, जब स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज़ पर्वत की गुफाओं में मिली नग्न मातृदेवी की मूर्ति बनाई गई थी। और यह महान माता आज भी विश्व की विभिन्न जातियों के लोगों की चेतना को आकुल करती रही है।इसकी दो अवस्थाएँ हैं— एक सौम्य, जो सोफिया के रूप में प्रकट होती है; दूसरी उग्र, जो काली और चंडी के रूप में दिखाई देती है। हमारे पुराणों में यही देवी देवीसूक्त के रूप में कल्पित की गई है। और यह मातृदेवी का आद्यरूप हमारी समाज-चेतना में गहराई से रचा-बसा है। बंगाल के लोकसंगीत में आगमणि और विजया के सारे गीत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।”

ऋत्विक घटक की फ़िल्म सृजन प्रक्रिया

ऋत्विक घटक फ़िल्म निर्माण की प्रक्रिया पर विचार करते हुए कहते हैं, “यह भूमिका बांधना आवश्यक था, क्योंकि यह पूरा विषय फ़िल्म निर्माण की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही वह अखिल-भारतीय स्तर का फ़िल्म निर्माण है, जिसके माध्यम से किसी फ़िल्म का अंतिम मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अतीत की सभी कला विधाओं में यही प्रक्रिया अपनाई गई है, और केवल वही कला-कृतियाँ समय के आघात से बची रह जाती हैं जो इस कसौटी पर खरी उतरीं हैं। पश्चिमी बुद्धिजीवियों ने शेक्सपियर के उदाहरण द्वारा यह दिखाया है कि महान कलाकारों की रचनाओं में इस “अतीन्द्रियता” (transcendence) की धारणा कितनी सार्थक और महत्वपूर्ण होती है”। ऋत्विक घटक कुछ उदाहरणों द्वारा अपनी इस बात को पुष्ट करते हैं, “फ़िल्म ला डोल्चे वीटा की परम सफलता इसी में निहित है कि फेलिनी को रोमन कैथोलिक संस्कृति-संकुल की जड़ों को हिलाने के प्रयास में बार-बार आदिम आद्यरूप का सामना करना पड़ा। यह सब उनके भीतर से स्वतः स्फूर्त होकर निकला था, और इसी कारण वह हमें गहराई तक आंदोलित करता है — उसकी तरंगें लंबे समय तक हमारे मन में गूंजती रहती हैं।सत्यजित राय की पाथेर पांचाली की वृद्धा इंदिरा ठाकुरन ग्रामीण बंगाल की आत्मा है, क्योंकि उसकी उसी छवि में वह विशिष्ट शक्ति उत्पन्न हुई थी। इसी कारण इंदिरा ठाकुरन को भुलाया नहीं जा सकता।” ऐसे और उदाहरण भी पेश किए जा सकते हैं। यहाँ चार्ली चैपलिन का उदाहरण लिया जा सकता है। “वह स्वयं मिथक का अवतार है, क्योंकि वह किसी देश का नागरिक नहीं है। जीवन का समूचा सार इस दुर्बल और निराश शरीर में समाया हुआ है। यह छोटा-सा मनुष्य उस वर्ग की समस्त वंचनाओं और पीड़ाओं का प्रतिनिधि है, जो उस दिन से झेल रहा है जब मानव सभ्यता ने जन्म लिया — अर्थात् जब वर्ग विभाजन की शुरुआत हुई।”

ऋत्विक घटक अपनी फ़िल्मों में इन सब बातों को समाविष्ट करने की कोशिश करते हैं। वे लिखते हैं, “मैंने अपने काल-खंड के हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक-जटिलता के तारामंडल में प्रवेश करने का प्रयास किया है। परिणामस्वरूप, मुझे न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि अपने देश में भी गलत समझा गया हो सकता है। मेरी अयोग्यता के अतिरिक्त इसमें और भी कुछ है। हमारा देश, विशेषकर उसका मुखर वर्ग, इस युग में जो अपनी जड़ों से कट चुका है। यह एक कड़वा और कठोर तथ्य है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मेरी जो भी असफलता रही हो नगण्य ही है।” ऋत्विक घटक यह भी कहना चाहते हैं कि “जब तक हम अपनी परंपरा में विज्ञान की सहायता से प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक किसी राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण असंभव है — फ़िल्मों की बात तो दूर रही। अब हमें फ़िल्म निर्माण को हल्के में लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस देश में फ़िल्म निर्माण के क्षेत्र में शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण सृजनात्मक भूमिका उभरने वाली है। इसी तथ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत होकर मैं प्रारंभ से ही फ़िल्म निर्माण में संलग्न हुआ। उदाहरण के लिए मेरी फ़िल्म अजांत्रिक को लें। उसमें बिमल का चरित्र आद्यरूपात्मक है। ‘मैड बुलाके’ उसका घोषित विस्तार है, और नृत्यरत उराँव आदिवासी उसका परम उत्कर्ष। प्यारा सिंह दृढ़-मन का प्रतिनिधि है, जबकि बिमल कोमल-मन का। कीचड़ फेंकते हुए बच्चे बिमल की छवि का विस्तार भी हैं और साथ ही कवि के जीवन की क्रूरता के प्रतीक भी।”

ऋत्विक घटक अपनी फ़िल्मों के संदर्भ में कहते हैं, “इसी कारण मैंने सम्पूर्ण संरचना को ठीक से पकड़ने के लिए दृश्यों के अनुक्रम पर विशेष ज़ोर दिया है। जनजातीय गीतों का प्रयोग बहुत सोच-समझकर किया गया है, यद्यपि उनके निहितार्थ को इस देश में समझा नहीं गया। इसके लिए मुझे कठोर आलोचना भी झेलनी पड़ी है। यहाँ मेरी फ़िल्म मेघे ढाका तारा का उदाहरण भी लिया जा सकता है। यहाँ उमा का प्रतीक अत्यंत स्पष्ट है। नीता अब तक मेरे द्वारा रचित पात्रों में मुझे सबसे प्रिय है। मैंने उसे माँ दुर्गा का प्रतीक माना है। उसका जन्म जगतधात्री की पूजा के दिन हुआ है। मृत्यु में वह पर्वत—अर्थात् अनंतता—से एकाकार हो जाती है। जब मृत्यु के प्रथम संकेत क्षय-रोग के रूप में आते हैं, तब हम देखते हैं कि कुछ लोग मेनका के विदाई गीत गा रहे हैं। नीता अपने स्वास्थ्य के निरंतर गिरते जाने से पहले पहाड़ की चोटी से सूर्योदय देखने के बचपन की स्मृति के माध्यम से एक आलोकित भविष्य का स्वप्न देखती है। दुकानदार बंसी कहता है: “वह तो अभी बच्ची है, इतना भयानक दबाव कैसे सह सकेगी?”

ऋत्विक घटक का मानना है कि फ़िल्म यदि एक ओर सामूहिक कला है तो दूसरी ओर वह एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति भी है। वे कहते हैं, “फ़िल्म मूलतः एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का विषय है। सभी कलाएँ अंततः एक व्यक्तिगत वक्तव्य ही होती हैं। और फ़िल्म भी एक कला प्रतीत होती है — केवल इतना अंतर है कि फ़िल्म एक सामूहिक कला है। इसे अनेक और विविध प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि फ़िल्म व्यक्तिगत नहीं हो सकती। यह संभव है कि एक ओर यह सामूहिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हो, और दूसरी ओर यह किसी एक व्यक्ति के स्वभाव की छाप सभी अन्य रचनात्मक गतिविधियों पर छोड़ दे। किसी भी कला के रूप में स्वीकारे जाने के लिए, इन दोनों में से कोई एक स्थिति आवश्यक है। जिस कृति में व्यक्तित्व का अभाव होता है — वहीं वह कला होना बंद कर देती है।”

ऋत्विक घटक यह भी मानते हैं कि फिल्म का कोई एक रूप नहीं होता, उसके कई रूप होते हैं। सिने-कैमरा के विशेष अधिकारों को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इस विषय को उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए; इसे उस दृष्टि से देखना चाहिए कि किसी रचना से कौन-सी भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, कौन-सा बौद्धिक संवेग तीव्र होता है, और उसका क्या परिणाम सामने आता है। आखिरकार, आप सृजन करते हैं लोगों के लिए। यही कारण है कि मुझे पूर्ण यथार्थवाद से लेकर चरम अभिव्यक्तिवाद तक की सभी शैलियाँ पूरी तरह वैध प्रतीत होती हैं, यदि किसी रचना का विषय और कलाकार का स्वभाव उनकी माँग करता हो। ऋत्विक घटक के अनुसार इसका सर्वोत्तम भारतीय उदाहरण है पथेर पांचाली — अपनी सौंदर्यबोध की भावना, अपने दृश्यात्मक उल्लास और मानसिक आवेग के कारण। भारत में केवल सत्यजित राय ही, अपने प्रेरित क्षणों में, हमें श्वास रोक देने वाली सच्चाई — व्यक्तिगत, निजी सच्चाई — का बोध करा सकते हैं। उस फिल्म का इंदिरा ठाकुरन वाला दृश्य मेरे लिए भारतीय फिल्मों में कला की सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। उन क्षणों में सत्यजित राय ने किसी प्रकार समकालीन यथार्थ के साथ एक जीवंत संबंध स्थापित कर लिया है।समकालीन यथार्थ के प्रति प्रतिबद्धता के बिना कोई भी महत्वपूर्ण रचना संभव नहीं।

अपनी फ़िल्मों के बारे में ऋत्विक घटक कहते हैं, “मैं अपनी फ़िल्मों में लगातार प्रयोग करता रहा हूँ। इन्हीं विचारों ने मेरी फ़िल्मों को जन्म दिया। मेरे लिए मेरी सभी फ़िल्में केवल पूर्ण किए गए अभ्यास भर हैं। उनके बारे में मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। लेकिन जब मैं यह सुनता हूँ कि, उदाहरण के लिए, एक क्षयग्रस्त (टी.बी. से पीड़ित) लड़की की अवास्तविक पुकार—“मैं जीना चाहती हूँ”—जो वह मृत्यु के क्षण में करती है, संदर्भ में अत्यंत बनावटी लगती है, तो मैं सचमुच आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उमा के साथ, जो विनाश के देवता की पत्नी है और जो सदियों से सभी बंगाली घरों की बेटियों और दुल्हनों की आदर्श प्रतिमूर्ति रही है, के साथ प्रतीकात्मक संबंध को स्पष्ट नहीं कर सका जिसका फ़िल्म में संबंध नायिका से स्थापित किया गया था।”

नेत्रसिंह रावत को दिए साक्षात्कार में ऋत्विक घटक कहते हैं कि “फ़िल्म एक दृश्य माध्यम ही नहीं है, वह एक दृश्य-श्रव्य माध्यम है और उसमें दोनों पक्षों का समान महत्त्व है। कई और भी तत्त्व हैं। फिल्मकार की तपस्या यह होनी चाहिए कि वह किस प्रकार अलग-अलग तत्वों का मेल करवाए कि देखने वालों तक उनका संयुक्त प्रभाव पहुँच सके। आदर्श स्थिति यह होगी कि एक तत्व दूसरे पर हावी न होने पाए। देखने वालों को यह जानना चाहिए कि कहीं अभिनय महत्त्वपूर्ण है, कहीं चाक्षुष तत्व अधिक महत्त्वपूर्ण है, कहीं नाटक और कहीं संगीत अधिक महत्त्वपूर्ण है। संगीत के महत्त्व को अधिसंख्य प्रेक्षक नहीं समझते। यह एक दुखद स्थिति है। कहीं मौन और स्थिरता पूरी फ़िल्म को गहरा अर्थ देती है। मौन ऐसा तत्व जिसका संबंध ध्वनियंत्र (साउन्ड ट्रैक) से है और यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण योग देता है। स्थिरता का भी एक विशिष्ट योग है—घटनाओं, प्रसंगों, मुद्राओं की गति अचानक रुक जाये, हर चीज स्थिर हो जाये, यह स्पर्श प्रचंड प्रभाव उत्पन्न करता है।

ऋत्विक घटक ने नेत्रसिंह रावत को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रीय सिनेमा पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, “मैंने यह जरूर महसूस किया है कि हमारी राष्ट्रीय फ़िल्मों की एक अलग पहचान उभरे। मैं एक ऐसी भाषा की खोज करता रहा हूँ जो इस देश के बाशिंदों के दुख, आनंद और ‘पतन’ को अंतरंग अभिव्यक्ति दे सके। मैं यह प्रयास करते हुए ही परिपक्व होना चाहता था कि एक ऐसी विधि मेरी गिरफ्त में आ जाये जो यथासंभव राष्ट्रीय होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय और सार्वभौमिक हो। इस दिशा में कितना आगे बढ़ सके हैं, इसका मूल्यांकन आप ही करेंगे। मैं जीवन भर यह अनुसंधान करता रहा हूँ कि किस प्रकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्मों की परंपरा और उनके विकास के परिणामों का सार जुटाया जाये कि फ़िल्म हमारे देश के बिंबों को, ध्वनियों को, पेचीदा मसलों को इस तरह अभिव्यक्ति दे कि वे सर्वग्राह्य बन जाएँ। इस प्रयास की झलक आप मेरी सभी फ़िल्मों में देख सकेंगे।”

ऋत्विक घटक की फ़िल्मों में पौराणिक और धार्मिक संदर्भ काफी आते हैं। सुवर्णरेखा में सीता का, तितास एकति नदीर नाम और जुकती, तक्को आर गप्पो में माँ दुर्गा की झलक दिखाई देती है। नेत्र सिंह रावत ऋत्विक घटक से प्रश्न करते हैं कि “इन चरित्रों के साथ केवल यही धारणा नहीं जुड़ी है कि वे शक्ति, सौन्दर्य और नारीत्व के प्रतीक थे, यह धारणा भी जुड़ी हुई है कि वे पुरातनपंथी विचारधारा के प्रतीक हैं, वे ऐसे हेंचपेंच और दबाव झेलती रही है जो आधुनिक नारी को नहीं झेलने चाहिए। क्या आपको यह आशंका नहीं रहती है कि इन चरित्रों का हवाला देने से आम दर्शक सही अर्थ नहीं ग्रहण कर पाएंगे और उन परंपराओं को ही मूल्य मान लेंगे, जिनके खिलाफ आप विद्रोह करते रहे हैं?”

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए घटक कहते हैं, “जिन पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों का हवाला मैं अपनी फ़िल्मों में देता रहा हूँ वे आरंभ में मूल्यवान आस्थाओं के प्रतीक थे। बाद में लोगों की धारणाएं दूषित हो गईं। मेरा इस सोच से कोई सरोकार नहीं है कि ये चरित्र पुरातनपंथी या सामंती विचारधारा का पोषण करते हैं। मैंने यह महसूस किया है कि मानवता दूध के रूप में माँ का लहू चूसकर आगे बढ़ती है। माँ के संबंध में पौराणिक अवधारणा की ओर मेरी चेतना इसीलिए बार-बार आकृष्ट होती है कि माँ की छवि का एहसास मेरे लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है”। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि “क्या माँ की पौराणिक धारणा प्रगतिशील कला के लक्ष्य के विरुद्ध नहीं है?” वे कहते हैं, “कुछ लोग हैं जो इस धारणा का हमेशा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं है—मैं माँ की छवि का काव्यगत अर्थ में उपयोग करता हूँ, धर्मगत अर्थ में नहीं। मेरी फ़िल्मों का मूल संदेश यह है कि अपने भविष्य को देखो, इसलिए उनमें कहीं न कहीं या खासतौर से आखिर में बच्चा दिखायी देता है। तात्पर्य यह है कि इस घोर त्रासदी और पतन के बावजूद, जो कि मैं दिखा चुका हूँ, मनुष्य आगे बढ़ता रहेगा और कभी न कभी अपने संसार को सुखमय बना सकेगा। तुमने एंटोन चेखव की कहानी ‘चेरी का बगीचा’ पढ़ा हो तो शायद तुम्हें याद होगा कि उसमें एक पात्र दूसरे पात्र से पूछता है कि ये पौधे तुम किसके लिए उगा रहे हो—तुम्हारे तो काम आएंगे नहीं। दूसरा पात्र कहता है, ‘मुमकिन हैं दो सौ वर्ष बाद या दो हजार वर्ष बाद यह संसार सुखमय हो सकेगा। आज मैं उसी सुखी संसार के लिए ही काम कर रहा हूँ। जो भी योगदान मैं दे सकता हूँ दे रहा हूँ’। चेखव की तरह मुझे भी मनुष्य के भविष्य पर आस्था है। मेरी कला मनुष्य को निराश नहीं कर सकती।”

विभाजन की त्रासदी और ऋत्विक घटक का सिनेमा

ऋत्विक घटक का जन्म ढाका में हुआ था और विभाजन ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी जन्मभूमि से अलग कर दिया था जिसका उनके मानस पर गहरा असर दिखाई देता है और यही वजह है कि विभाजन की त्रासदी ऋत्विक घटक कि फ़िल्मों की केन्द्रीय थीम है। विनोद दास का यह कहना बिल्कुल सही है कि

“ऋत्विक घटक की फिल्में विभाजन के रिसते हुए घाव है। उनकी फ़िल्मों में प्रवेश करना एक ऐसी यंत्रणादायक दुनिया में पहुंचना है जिसमें अपनी धूल-मिट्टी और जमीन से बेदखल आदमी की आत्मा से रिसते हुए खून की बूंदें उस भौगोलिक रेखा का बार-बार पीछा करती रहती हैं जिसने उसकी जातीय समग्रता और संपूर्णता बोध को तहस-नहस कर दिया है—आत्मवंचना से भरा एक ऐसा यातनागृह जिसके अंधेरे में मनुष्य अपने-आपको अनाथ, असहाय और टूट हुआ पाता है।”

घटक की फ़िल्मों के बारे में विनोद दास का यह कहना भी सही है कि “मनुष्य की अस्मिता की पहचान ऋत्विक की सबसे बड़ी चिंता है। अपनी पहचान के बिना मनुष्य अधूरा है। मनुष्य का अधूरापन ऋत्विक घटक की फ़िल्मों का मूल कथ्य है। उनकी सभी फिल्में मनुष्य को अधूरा बनाये जाने का प्रतिकार करती है।” उनकी यह बात विभाजन पर बनी फ़िल्मों पर ही लागू नहीं होती, उनकी लगभग सभी फ़िल्मों पर भी लागू होती है।

विभाजन पर बनी फ़िल्मों पर देश-विदेश के बहुत से विद्वानों ने आलेख, शोध प्रबंध और पुस्तकें लिखी हैं। इन्हीं में एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है भास्कर सरकार की ‘माॅर्निंग द नेशनः इंडियन सिनेमा इन दि वेक आॅफ पार्टिशन’ (राष्ट्र का शोकः विभाजन और भारतीय सिनेमा)। अंग्रेजी में लिखी इस पुस्तक में विभाजन के बाद भारत में बनी उन फ़िल्मों पर विचार किया गया है जिनमें विभाजन की त्रासदी का संदर्भ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। लेखक ने मुख्य रूप से हिंदी और बांग्ला फ़िल्मों को ही व्याख्या के लिए चुना है। वैसे भी विभाजन पर अधिकतर फ़िल्में इन्हीं दो भाषाओं में बनी हैं। इस पुस्तक में लेखक ने फ़िल्मों पर ही विचार नहीं किया है बल्कि विभाजन के समय की परिस्थितियों और उन परिस्थितियों पर भी विस्तार से विचार किया है जिस दौरान ये फ़िल्में बनी हैं। लेखक ने ‘नेशनल सिनेमा’ज हर्मेन्युटिक आॅफ माॅर्निंग’ (शोक की राष्ट्रीय सिनेमा की व्याख्या) शीर्षक से पुस्तक की एक विस्तृत प्रस्तावना भी लिखी है। लेखक का कहना है कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक दो-तीन दशकों तक विभाजन के दौरान हुए दंगों और विस्थापन से जुड़े भयावह अनुभवों को लेकर दिखायी देती चुप्पी, मानो वह मामूली सा घाव हो और बाद में एक मजबूत, और यदा-कदा सनक की तरह विभाजन विमर्श के उभार को समझने का प्रयास किया है। इस बदलाव का संबंध राष्ट्रीय निर्माण की परियोजना के उभरते जाने से है जो आरंभिक दशकों में सरकारी नीति पर केंद्रित राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष कल्पना और राज्य द्वारा प्रायोजित पूंजीवादी विकास के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के गौरवपूर्ण आग्रह से संबद्ध थी और अब जिसका संबंध एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते भूमंडलीकरण और धार्मिक राष्ट्रवाद के आंदोलनों की ओर साथ-साथ बढ़ने से है। चूंकि विभाजन को व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से अलगाकर नहीं देखा जा सकता, इसलिए लेखक के अनुसार इस पुस्तक को भी आधुनिकता और राष्ट्रीयता के भारतीय अनुभवों को सिनेमा रूपी आईने के माध्यम से शोक की आलोचनात्मक परियोजना के रूप में व्यक्त होना है।

भास्कर सरकार ने अपनी इस पुस्तक में भारत के विभाजन को भारतीय आधुनिक के व्यापक ट्राॅमा के अंतर्गत एक खौफ़नाक क्षण के रूप में विचार किया है। विभाजन टूटन के क्षण का चिह्न है, सभी बूर्जुवा गठनों की स्थानिकता के संरचनात्मक अभाव का ऐतिहासिक बोध है। वे कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ फ़िल्मों के पाठों का विश्लेषण नहीं किया है वरन निर्माताओं, दर्शकों, सेंसर बोर्ड और फ़िल्म समीक्षकों जैसे विभिन्न समूहांे की भूमिकाओं और ऐसे सांस्कृतिक मामलों की अंतरआत्मपरक प्रकृति पर भी विचार किया है (इंट्रोडक्शन, पृ.19)। आंद्रे बाजां को उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि सिनेमा बीते हुए समय को परिरक्षित करने में सक्षम है। जीवन में हम प्रत्येक क्षण को एकबार ही जीते हैं, उसे न तो दोबारा जी सकते हैं और न ही उसे दोहरा सकते हैं। लेकिन फ़िल्म में उस व्यतीत हो चुके क्षण को बारबार देख सकते हैं और जी सकते हैं (वही, पृ.20)। विभाजन के आघात से उभरना आसान नहीं होता। हालांकि अनुभवों को एक निश्चित आकार लेने में समय लगता है। उनको याद करना कोई समस्या नहीं है क्योंकि उन्हें भूला नहीं जा सकता। इसके विपरीत वे असंबद्ध और अबोधगम्य रूप में निरंतर दिमाग में छाये रहते हैं। विभाजन की हिंसा से बचे लोगों के बयानों से जहां एक ओर संवेदनशून्यता प्रकट होती है तो दूसरी ओर उन बातों पर यकीन करने का जी नहीं करता। क्या यह सबकुछ सच हो सकता है? अपनी अबोधगम्यता में ये अनुभव आघात की विशिष्टताओं को प्रकट करते हैं। इन बयानों में विभाजन की उथल-पुथल ऐसे रूप में सामने आती है मानो कुछ समय के लिए सभी लोग उन्मादग्रस्त हो गये हों। तर्क ने मनुष्य का साथ छोड़ दिया हो और वह हिंसक, विचारशून्य और वहशी बन गया हो।

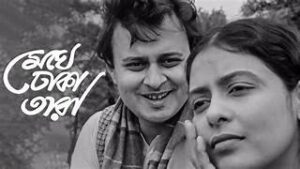

भास्कर सरकार ने पुस्तक के पांचवे अध्याय में ऋत्विक घटक की विभाजन संबंधी फ़िल्मों की विवेचना प्रस्तुत की है। घटक बांग्ला फ़िल्मों के विद्रोही प्रकृति के निर्देशक थे। वे विभाजन संबंधी आख्यानों को सिनेमाई रूप देने वाले सर्वाधिक उल्लेखनीय फ़िल्मकार थे। हालांकि ठीक-ठीक कहा जाए तो उनकी फ़िल्मों का संदर्भ सामाजिक विघटन की व्यापक प्रक्रिया है। घटक स्वयं भूराजनीतिक विभाजन के लिए मूल प्राथमिकता का दावा करते हैंः “निमग्न अनिश्चितता, दरार जो मैं देखता हूँ-उसकी जड़ें बंगाल के विभाजन में निहित है”। घटक के लिए बंगाल राष्ट्र के लघु रूप से ज्यादा हैः अपने भावनात्मक क्षितिज में, यह राष्ट्र ही है। टूूटने के बाद बचे बंगाल को जिन समस्याओं- शरणार्थियों का विस्थापन, बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी, भ्रष्टाचार, उदासीनता और हताशा- का सामना करना पड़ रहा था, गहन रूप से उस पर अपने को केंद्रित करते हुए उन्होंने स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्रवादी परियोजना की अपनी आलोचना सामने लाते हैं। निर्देशक के तौर पर अपनी पहली फ़िल्म नागरिक (1952) से अपनी अंतिम फ़िल्म जुक्ति, तक्को आर गप्पो (1976) तक में समय संबंधी मतिभ्रम के रूप में घटना के वर्चस्ववादी पुनर्निर्माण को चुनौती देते हुए उन्होंने विभाजन और उसके अप्रत्यक्ष प्रभावों के साथ अपने जुड़ाव को बनाये रखा। ऋत्विक घटक की 1960 के दशक के शुरुआत की तीन फ़िल्में मेघे ढाका तारा (1960), कोमल गांधार (1961) और सुबर्णरेखा (1962) को विभाजन से संबंधित त्रयी माना जाता है। मेघे ढाका तारा में एक लड़की नीता (सुप्रिया चौधरी) की कहानी है जो विभाजन से उखड़े एक परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और जो अब एक शरणार्थी काॅलोनी में रहकर जीवनयापन की कोशिश कर रहे हैं। नीता के पिता वृद्ध और कमजोर हो चुके हैं और बड़ा भाई शंकर (अनिल चटर्जी) गायक बनने के अपने सपने को पूरा करने में ही व्यस्त रहता है इसलिए नीता कोे अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए दिन-रात खटना पड़ता है। परिवार के भविष्य के प्रति चिंता के कारण मां का व्यवहार नीता के प्रति कठोर रहता है। उसे हमेशा डर रहता है कि नीता कहीं परिवार को छोड़कर न चली जाए। छोटे भाई मोंटू को फुटबाल के कारण नौकरी तो मिल जाती है लेकिन दुर्घटना में वह अपंग हो जाता है। छोटी बहन गीता नीता के प्रेमी सनत को उससे दूर कर देती है ताकि वह उससे विवाह न कर सके और परिवार को अधर में न छोड़ दे। इन्हीं सब घटनाओं के बीच बड़ा भाई बंबई में गायक के रूप में कामयाब होकर घर लौटता है। लेकिन तब तक नीता शारीरिक और मानसिक श्रम से इतना थक जाती है कि वह उसके लिए जानलेवा साबित होते हैं। वह क्षय रोग से ग्रसित हो जाती है। शंकर नीता को शिलांग के पहाड़ों पर बने एक सेनिटोरियम में रहने की व्यवस्था करता है।

कोमल गांधार की नायिका अनसूया (सुप्रिया चौधरी) 1946 के दंगों में अपना परिवार खो चुकी है। वह अपने अलगाव से परे जाने के लिए एक थियेटर ग्रुप में शामिल हो जाती है। अहंकारों का टकराव, नाटक मंडली में टुच्ची गुटबंदी और ईर्ष्या से प्रेरित होकर भीतरघात जैसे अवरोधों को पराजित करते हुए अंततः वह कलात्मक संतुष्टि और एक नया समुदाय हासिल कर लेती है। उसे नाटक मंडली के नेता भृगुु (अबनीश चटर्जी) में रचनात्मक सहभागिता और रूमानी प्यार दोनों मिलते हैं और उसके प्रति उसमें गहरा लगाव पैदा हो जाता है। अनसूया की जीवन यात्रा के माध्यम से घटक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय संलग्नता के जरिए खोने और विलगाव से मुक्त होने की संभावना को कल्पनाशील ढंग से खोजते हैं।

सुबर्णरेखा (1962) जीवन के स्याह पक्ष की कहानी है। घटक इस फ़िल्म के माध्यम से विभाजनोतर स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हैं जो एक ही समय में बहुत अधिक व्याकुल करने वाला है तो मेघे ढाका तारा से ज्यादा यूटोपियाई है। अपने माता-पिता की मौत के बाद ईश्वर चक्रवर्ती (अभी भट्टाचार्य) अपनी छोटी बहन सीता (माधवी मुखर्जी) के साथ पूर्वी बंगाल से पश्चिम की ओर आकर एक शरणार्थी काॅलोनी में बस जाते हैं। उनके साथ अभिराम नाम का एक अनाथ लड़का भी है जिसकी मां को उसकी आँखों के सामने ही उठा लिया गया था। अपने परिवार के पालन-पोषण में आने वाली कठिनाइयों से विचलित होकर ईश्वर स्थानीय स्कूल में अध्यापक की नौकरी से इस्तीफा देकर एक फाउंड्री में नौकरी कर लेता है। इस कदम से वह अपनी तरह शरणार्थी दोस्त हरप्रसाद (बिजन भट्टाचार्य) को अपने से दूर कर लेता है। ईश्वर अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल के सुरम्य पठारी इलाके में चला जाता है और सुवर्णरेखा नदी के किनारे अपना घर बसा लेता है। अभिराम को पढ़ने के लिए पहले बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है और बाद में कालेज। वह स्नातक करने के बाद लेखन की ओर जाना चाहता है लेकिन ईश्वर उसे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जर्मनी भेजना चाहता है। सीता जैसे जैसे बड़ी होती है वह संगीत और घरेलू कामों में अपनी प्रभावशाली प्रतिभा विकसित कर लेती है। उसमें ईश्वर के प्रति मां जैसी भावना पैदा हो जाती है। समय के साथ वे एक दूसरे के साथ विवाहित दंपति की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उनमें परस्पर गहन और अवचेतन रूप में यौनाकर्षण उत्पन्न हो जाता है। रक्त संबंधों के लगातार धुंधले पड़ते जाने के दौरान ही, सीता और अभिराम जो भाई-बहन की तरह बड़े हुए थे, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ईश्वर उनके इस संबंध को स्वीकार नहीं करता। अभिराम के प्रति उसका रुख तब और कड़ा हो जाता है जब सड़क पर मरती एक औरत को अभिराम सबके सामने अपनी खोई हुई मां बताता है और जिससे ईश्वर को मालूम पड़ता है कि अभिराम निम्न जाति का है। सीता और अभिराम कलकत्ता भाग जाते हैं और वहां शादी कर लेते हैं। अभिराम की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और गरीबी से परेशान होकर सीता वैश्यावृत्ति अपना लेती है। घटनाओं के अजीबोगरीब मोड़ में शराब पीया हुआ ईश्वर उसके पहले ग्राहक के रूप में पहुंचता है। इससे सीता पर इतना गहरा आघात लगता है कि वह आत्महत्या कर लेती है। पारिवारिक संबंधों की इस मूलगामी अनावृत्ति के द्वारा घटक राष्ट्रीय संकट के बढ़ते बोध को पकड़ते हैं और समकालीन सामाजिक संरचनाओं में अंतर्निहित अंतर्विरोधों में उसके मूल की ओर संकेत करते हैं। फिर भी, फ़िल्म उत्कट यूटोपियन झुकाव को बनाए रखती हैः ईश्वर सीता और अभिराम के नवजात पुत्र को लेकर सुबर्णरेखा के किनारे लौट आता है।

ऋत्विक घटक की प्रायः सभी फ़िल्मों, खासतौर पर विभाजन से संबंधित त्रयी की संपूर्ण संरचना की विशिष्टता अति मेलोड्रामाई शैली है। अतिशय भावुकता, अविश्वसनीय संयोग, अभिनय की नाटकीय शैली से दर्शक और आलोचक दोनों ही असहज महसूस करते हैंः मेघे ढाका तारा में जब नीता सनत के अपार्टमेंट में किसी और स्त्री को देखती है और स्तब्ध होकर वहां से निकल जाती है तो उसे अपने साथ विश्वासघात का एहसास होता है, यही विश्वासघात चाबुक की ध्वनि संप्रेषित करती है। यह ध्वनि प्रभाव फ़िल्म में कई बार लौटता है, खास तौर पर उस समय जब सनत नीता के पास वापस लौटने की कोशिश करता है और नीता इसे नामंजूर कर देती है। उस समय सनत के अवसाद की अभिव्यक्ति इसी ध्वनि प्रभाव द्वारा संप्रेषित होती है। कोमल गांधार में जब भृगु को मालूम पड़ता है कि दूर फ्रांस में अनसूया का एक मंगेतर है, ठीक उसी समय पृष्ठभूमि में कार टकराती है। सुबर्णरेखा में कथानक लगातार आने वाले अविश्वसनीय संयोगों के द्वारा ही आगे बढ़ता है। मसलन, बहुत लंबे समय तक बिछड़ा हुआ दोस्त हर प्रसाद ठीक उस समय पहुँच जाता है जब ईश्वर अपने आपको फांसी पर लटकाने की तैयारी कर रहा होता है या शराब पीकर रंगरेलियां मनाने के लिए ईश्वर का अपनी बहन के दरवाजे पर पहुँचना। घटक मेलड्रामा की एक शैली मानते हैं और यथार्थ की जटिलताओं को पेश करने के लिए वे इसका सफलतापूर्वक उपयोग भी करते हैं।

भास्कर सरकार का मानना है कि घटक के यहां स्थिर सामाजिक-ऐतिहासिक विश्लेषण में गहन निजी यातना का बोध बारबार फूट पड़ता है। बंगाल के विभाजन के क्षणों में लौटने की सनक, स्वातंत्र्योत्तर दौर की सभी सामाजिक समस्याओं से विभाजन की ओर लौटना इस बात को बताता है कि विभाजन ने उन्हें निजी तौर पर किस हद तक विचलित किया है। वे अपनी पीड़ा और मोहभंग को दुर्लभ आलोचनात्मक आवेश में बदल देते हैं, उसे सामाजिक क्षेत्र और राज्य की ओर मोड़ लेते हैं। वे ऐतिहासिक विचलन के रूप में विभाजन की अवमूल्यकारी सरकारी समझ को स्वीकार करने से इन्कार करते हैं और आम चुप्पी के विरुद्ध काम करते हैं। फ़िल्मकार कुमार शहानी का मानना है कि घटक की फ़िल्में अस्मिता के उग्र दृढ़कथन से निर्मित हैं जो देशीय और पश्चिमी दोनों तरह की संरचनाओं के वर्चस्व को चुनौती देता है। यह मेघे ढाका तारा में एक मरती हुई लड़की की चीख है, मैं जीना चाहती हूँ और जिसकी प्रतिध्वनि पहाड़ों में गूंजती हैं।

jparakh@gmail.com

संदर्भ

- Ritwik Ghatak : Retrospective, West Bengal Information Bureau, 1981, New Delhi.

- विनोद दास : भारतीय सिनेमा का अंतःकरण, 2003, मेधा बुक्स, दिल्ली-110032.

- Bhaskar Sarkar : Mourning the Nation, 2009, Orient Black Swan, New Delhi.